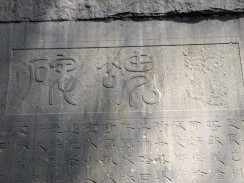

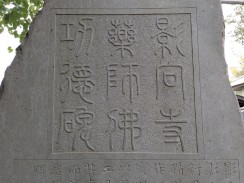

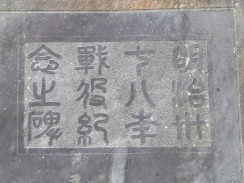

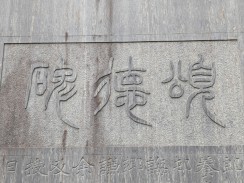

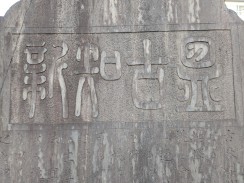

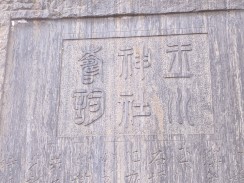

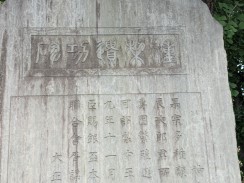

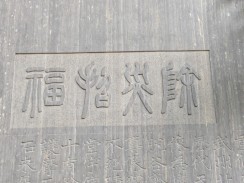

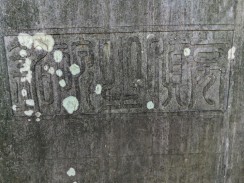

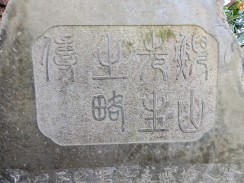

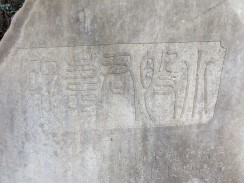

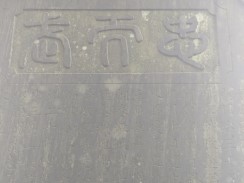

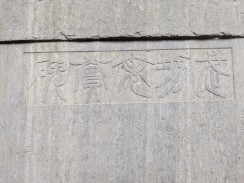

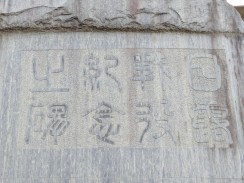

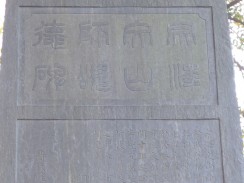

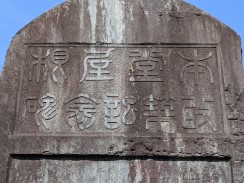

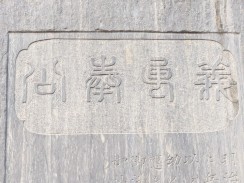

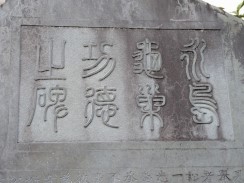

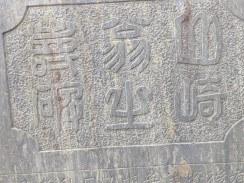

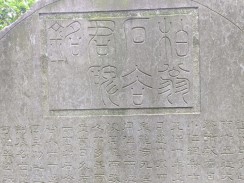

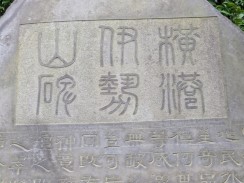

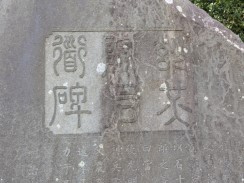

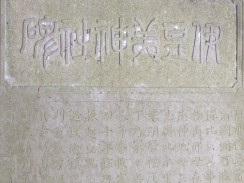

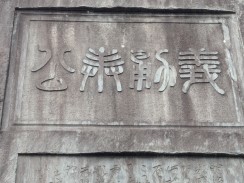

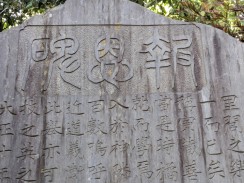

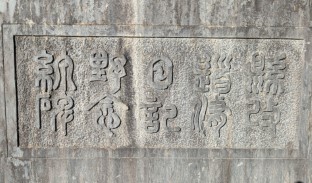

石碑の中の篆書体

古代中国において、天下統一をなしとげた秦の始皇帝は、 度量衡や通貨を統一し、さらに漢字書体を統一しました。 この時に統一された文字が、篆書体(小篆)と呼ばれ、 これが国家の標準書体とされました。

しかし秦が滅亡し漢の時代になると、 公式書体として隷書体が採用されたため、 篆書体は用いられなくなりました。[1]

日本には江戸時代に、書家を中心に篆書体が「輸入」され、 儒学の隆盛と共に復古的・儒教的な書体として認識されるようになりました。

石碑や書物に「題」をつける行為は、 天に向かって物事を「述べる」という意味を含んでいることから、 (儒教的に)神聖な文字である篆書体が使われることがあったようです。[2]

keiun

| 碑 | 碑 碑 碑 |

|---|---|

| 之 | 之 之 之 |

yoshizawa

| 碑 | 碑 碑 碑 |

|---|---|

| 之 | 之 之 之 |

kichiroku

| 碑 | 碑 碑 碑 |

|---|---|

| 之 | 之 之 之 |

matsubara

| 碑 | 碑 碑 碑 |

|---|---|

| 之 | 之 之 之 |

omata

| 碑 | 碑 碑 碑 |

|---|---|

| 之 | 之 之 之 |

shimizu

| 碑 | 碑 碑 碑 |

|---|---|

| 之 | 之 之 之 |

katano

| 碑 | 碑 碑 碑 |

|---|---|

| 之 | 之 之 之 |

kishi

| 碑 | 碑 碑 碑 |

|---|---|

| 之 | 之 之 之 |

tsuyuki

| 碑 | 碑 碑 碑 |

|---|---|

| 之 | 之 之 之 |

hachigoro

| 碑 | 碑 碑 碑 |

|---|---|

| 之 | 之 之 之 |

other

| 碑 | 碑 碑 碑 |

|---|---|

| 之 | 之 之 之 |